こちらの記事では、ユーザー車検当日の流れについて紹介していきます。

事前にこちらの記事で流れを理解しておくことで、当日は慌てずに対応することができるようになります。

実際に、私は無事に一発で車検を通すことができましたので、ぜひ参考にしていただければと思います。

チロル

チロルこの記事は以下のような方におすすめ!

・キャンピングカーを自作している

・初めてユーザー車検を受ける

・車検当日の流れを知りたい

タイムスケジュール

実際に私がユーザー車検を受けた際のタイムスケジュールを参考に載せておきます。

各項目についてはこのあと詳しく紹介していきます。

・9:20 出発

・9:50 テスター屋で予備検査

・10:00 運輸支局到着

・10:10 書類記入

・10:15 印紙購入

・10:20 検査ラインに並ぶ

・10:30 外観・車内検査

・10:40 検査一式

・10:50 窓口に書類提出

・11:00 車検証受取(車検完了)

テスター屋での検査から新しい車検証受取りまで、トータル1時間程度で完了することができました。

ユーザー車検は3月や9月が混み合う時期で、特に月末や月曜・金曜が混むと言われています。

私が行ったのは1月の月末の金曜日だったので、比較的混む状況での車検でしたが、特に大きな待ち時間もなくスムーズに車検を終えることができました。

出発

出発前に改めて以下のことを確認しましょう。

・必要書類を忘れずに持っていくこと

・ホイールカバーを外していること

・荷物を降ろしていること

・セパレートバーがついていること(1ナンバー、4ナンバー)

・最大積載量ステッカーがついていること(1ナンバー、4ナンバー)

上記について、個々の詳しい内容は以下の記事で紹介しております。

詳細を確認したい方はこちらの記事も参照ください。

テスター(予備検査場)

運輸支局に行く前に、テスター屋に立ち寄って予備検査を受けるようにしましょう。

車検の前に予備検査・調整をしておくことによって、車検で不合格になるリスクを減らすことができます。

だいたいの場合、運輸支局のすぐそばに数件あります。

テスター屋では、以下のように車検と同様の各種試験を受けることができます。

・サイドスリップ検査

・ブレーキ・スピードメーター検査

・ライトの光軸検査

・排気ガス検査

実際に検査をして、問題がある場合はその場で部品の調整をしてもらえます。

私自身はテスター屋で光軸調整だけを行いました。(車検の度に調整が必要と聞いていたため)

なお、車検で引っかかった項目があった場合にテスター屋へ持ち込んで不合格箇所を調整し、再度車検の検査ラインに並んで当日中に再受験するということも可能です。

しかし、検査ラインに並びなおす時間が余計にかかってしまい大変なので、そのような事態を防ぐためにも事前にテスター屋を利用することがおすすめです。

個人的には、不合格リスクが比較的高い光軸調整だけはテスター屋で事前に調整してもらい、その他の項目については車検で万が一不合格となってしまった場合に再度テスター屋に持ち込んで調整をする、くらいの心づもりで臨みました。

なお、部品交換を伴うような調整となると当日中の車検完了が難しくなってしまうので、テスター屋とは別に事前に12ヶ月点検を受けておくようにしましょう。

書類記入

車検場に到着したら、まずは書類を記入しましょう。

受付窓口付近にある自動受付機に車検証をかざすと、継続検査申請書、自動車検査票、自動車重量税納付書の3点セットが印刷されます。(運輸支局によっては窓口で用紙を配布するところもあるようです)

窓口にある記入台には記入例が置いてありますので、それを参考にこの3点セットの記入を行います。

当日記入が必要なのはこの3点セットだけです!

ユーザー車検に必要なその他の書類については以下の記事で詳しくまとめております。

車検を受ける前には、こちらも参考にしていただければと思います。

印紙・証紙購入

印紙・証紙販売の窓口で印紙類を購入し、紙に貼り付けましょう。

先ほど記入した3点セットをそのまま窓口に持っていけば、必要金額を計算して教えてもらえます。

なお、このときの支払いは現金ですので必要な分の現金を用意しておくようにしましょう。

検査ラインへ

印紙も貼り終わり、書類の準備が整ったら検査ラインに並びます。

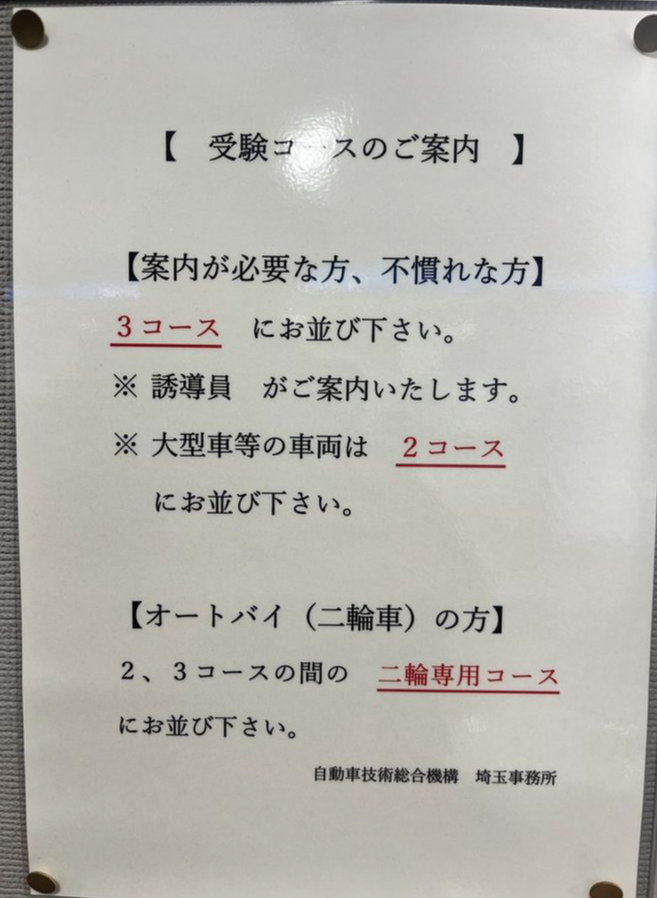

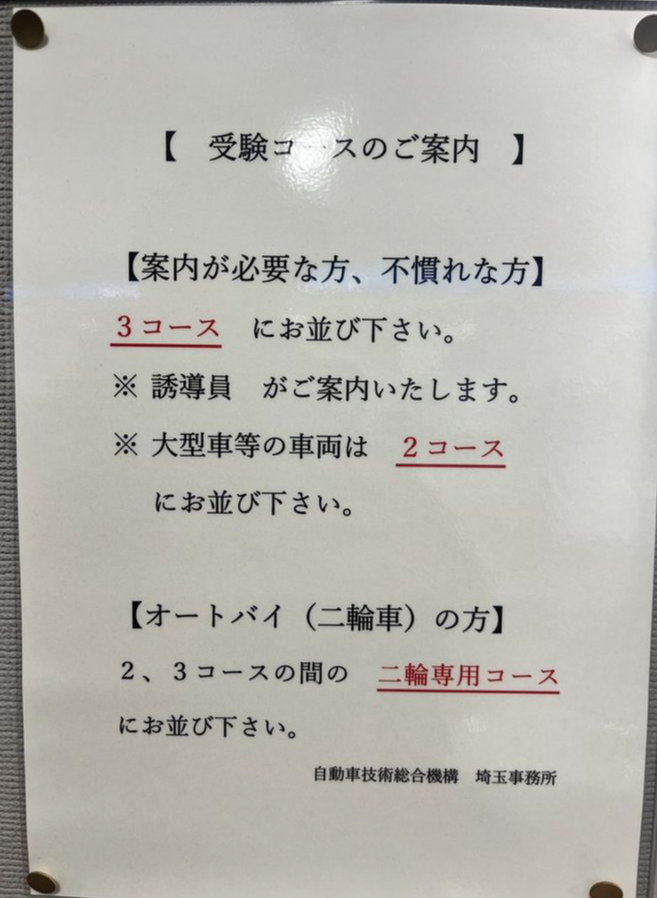

下の写真のように、ユーザー車検に不慣れな人は◯番コースに並ぶように、という案内が貼ってあると思いますので、指定されたレーンに向かいましょう。

実際は進んでいくと、各コースの混雑具合を見て係員の方が適切なコースに誘導するので、あまり神経質になる必要はありません。

外観・車内検査

検査ラインに並んでいると、検査員の方が来て外観や車内の検査を行います。

このとき発煙筒の有無とエンジンルームの確認も行いますので、発煙筒は確認をしやすい位置に置いておき、エンジンフードは自分で開けられるよう準備をしておきましょう。

車内検査では、以下のような項目をチェックしています。

・車検証に記載されている座席数が確保されているか

・積荷に必要なスペースが確保されているか(1ナンバー、4ナンバー)

・キャンピングカーの要件を満たしたつくりになっているか(8ナンバー)

・内装にきちんと不燃材が使用されているか etc.

ちなみに私の場合、写真のような車内状態で車検に臨んだのですが、スライドドアを開けて2秒ほど中を確認されただけで、特に詳しくチェックをされることはなく車内検査は終わりました。

もっと質問攻めにあうかと思っていましたが、あっけなく終わりました、、

検査

検査員の方にユーザー車検を受けるのが初めてだと伝えると、そのあとの一連の検査の補助をしてくれるので心配はいりません。

以下の順番で検査をしていきます。

・サイドスリップ検査

・ブレーキ検査

・スピードメーター検査

・ヘッドライトの光軸検査

・排気ガス検査

・下廻り検査

私の場合、ユーザー車検が初めてであることを伝えると「ハザードを点けてそのまま並んでおいてください」と指示をされました。

そのまま検査ラインを進んでいくと、検査員の方が最初から最後までつきっきりで各検査の説明と補助をしてくださりました。

指示されるがまま夢中で操作をしていたら、あっという間に検査が終わりました!

窓口に書類提出

検査後、受付窓口に書類一式を提出し、新しい車検証と検査標章(ステッカー)をもらいます。

これで車検は完了です。

まとめ

本記事ではユーザー車検当日の流れについて紹介しました。

自力で車検を通すことはハードルが高く感じるかもしれませんが、実際に受けてみると意外と簡単で時間もかからず終えることができます。

不安なところは窓口や検査員の方に聞くと丁寧に対応していただけるので、それほど心配もいりません。

事前に当日の流れが把握できているとスムーズに車検を通すことができますので、車検前にはぜひこちらの記事を参考にしていただければと思います。

本記事が、ユーザー車検に興味がある人にとって少しでも有益になれば嬉しいです。

【親記事はこちら】