こちらの記事では、自作キャンピングカーでユーザー車検を受ける際に必要となる書類について紹介していきます。

当日運輸支局で入手できる書類だけではなく事前に用意が必要な書類もあるので、ぜひこちらの記事を参考に準備していただければと思います。

チロル

チロルこの記事は以下のような方におすすめ!

・キャンピングカーを自作している

・これから初めてユーザー車検を受ける

・どのような書類を準備すればいいかわからない

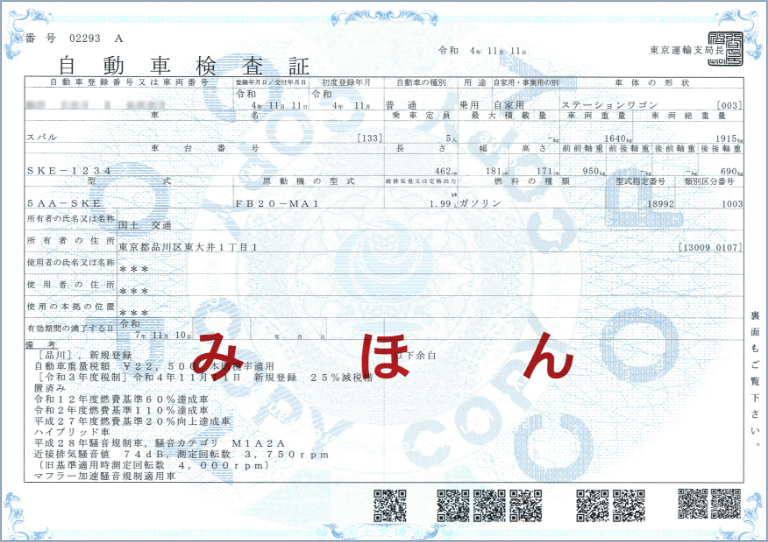

車検証

多くの人がダッシュボードに保管をしているので大丈夫と思いますが、当日は車検証を必ず忘れずに持っていくようにしましょう。

車検証を使って検査当日に必要書類を印刷したり、新しい車検証を受け取る際に古い車検証を提出する必要があります。

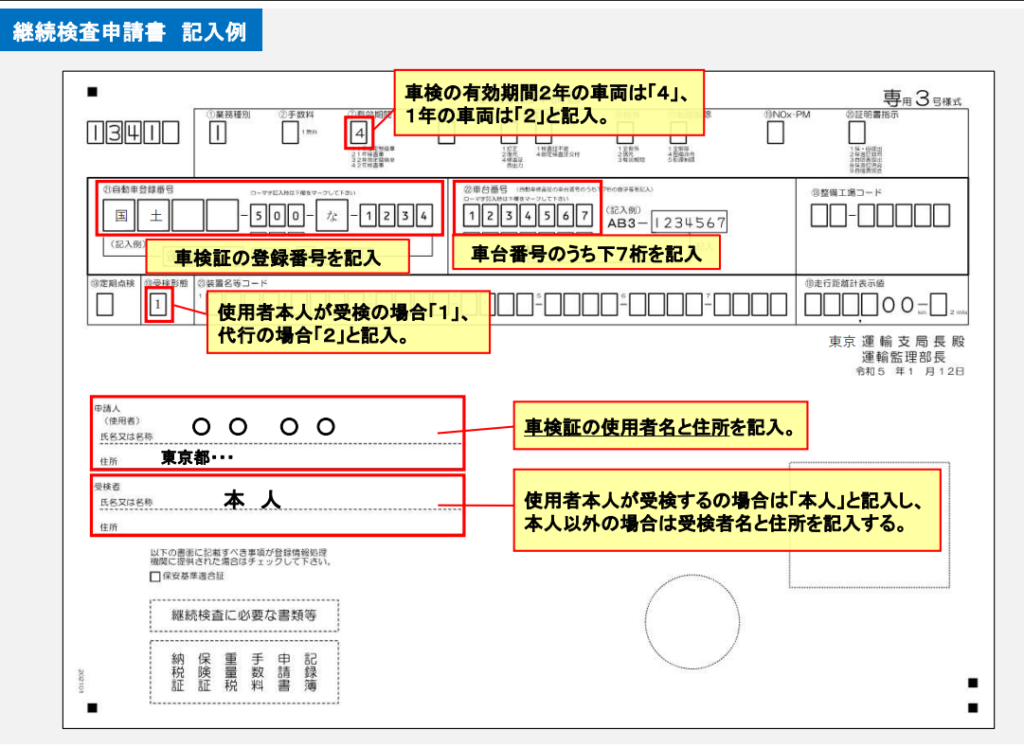

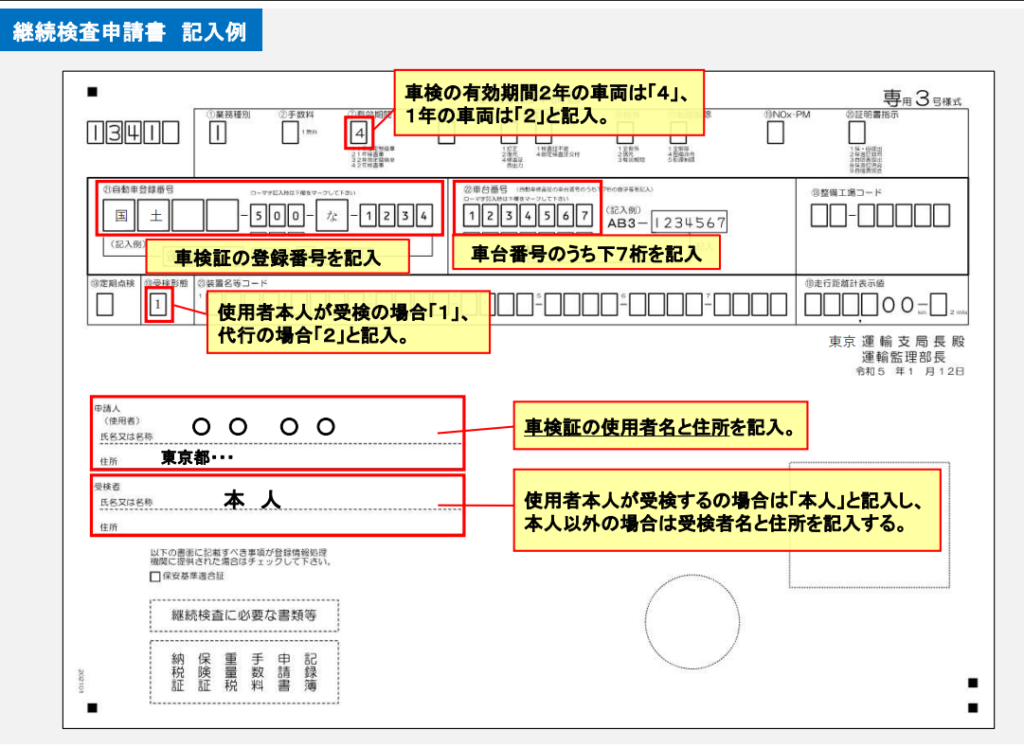

継続検査申請書

継続検査申請書は当日運輸支局で入手することができ、窓口付近にある自動受付機に車検証をかざすと印刷される書類のうちのひとつです。

運輸支局によっては窓口で用紙を配布するところもあるようです。

もしくは、運輸支局や国土交通省のウェブサイトからダウンロードすることも可能ですので、車検当日にやることを減らしたい方は事前に記入をして持っていくと良いと思います。

窓口の近くには記入台が設けられており、記入例が掲示されているのでそれに従って記入をしていきましょう。

参考:自動車検査登録総合ポータルサイト(https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/)

基本的には車検証を見ながら必要箇所に記入していけば問題ないので難しいことはありません。

走行距離の欄もありますが、当日窓口で確認したところ記入不要と言われたので私は空欄のまま提出しました。

念のため、陸運局に到着した時点の走行距離をメモして車検に臨むのが無難です。

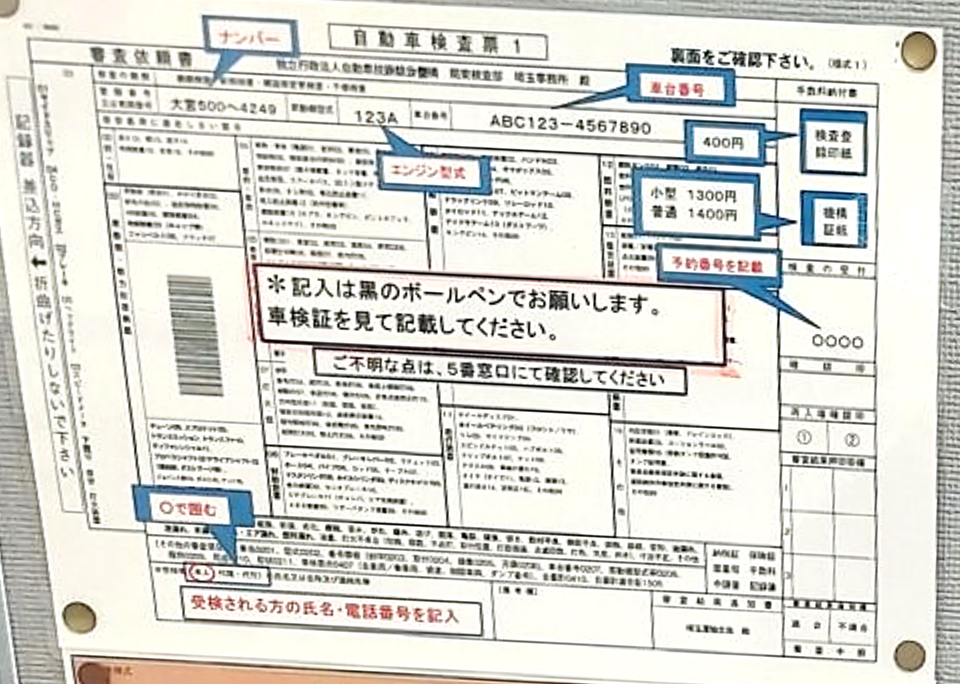

自動車検査票

自動車検査票も当日運輸支局で入手する書類で、窓口の自動受付機に車検証をかざすと印刷されます。

下記のような記入例が記入台付近に掲示されていると思いますので、それに従って記入していきましょう。

このあと、こちらの用紙には検査項目ごとに合否が記録されていきます。

検査レーンの試験が終わるごとに検査員の方に記入してもらうか、検査レーンの脇にある機械に差し込んで記録をすることになります。

すべての項目で合格となれば、最終的に窓口で車検証の交付を受けることができます。

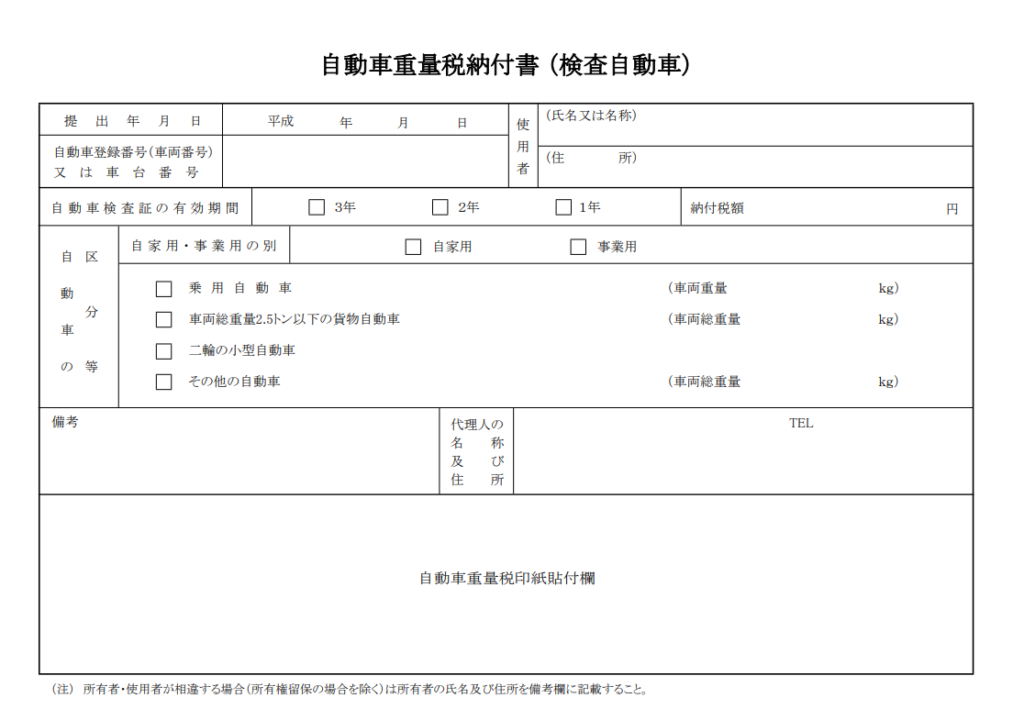

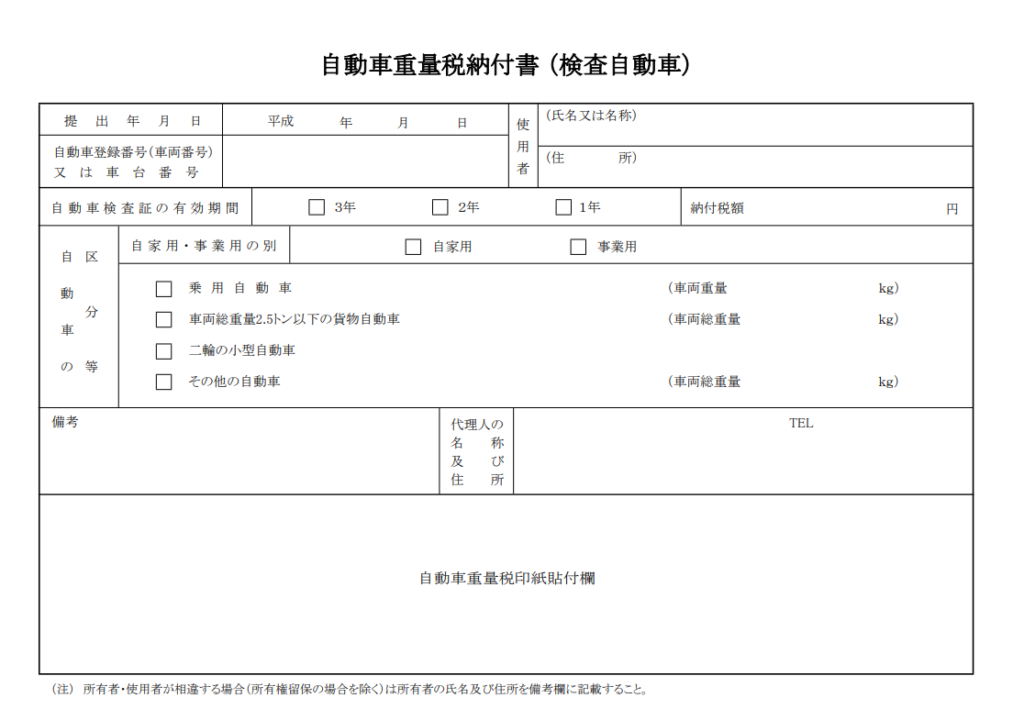

自動車重量税納付書

自動車重量税納付書も運輸支局で当日入手する書類で、窓口の自動受付機に車検証をかざすと印刷されます。

記入台付近に掲示されている記入例に従って記入をしていきましょう。

参考までに、4ナンバーの日産キャラバンE25の場合、「1年」、「納付税額22800円」、「自家用」、「その他の自動車(車両総重量3125kg)」と記入しました

なお重量税の納付税額については、「国土交通省 次回自動車重量税額照会サービス」で確認することができます。

または印紙購入の際に窓口の方に確認してもらうことも可能です。

こちらの用紙を持って印紙・証紙窓口で印紙を購入すると、下の添付欄に印紙を貼り付けてもらえるのでこれで自動車重量税納付書の準備は完了です。

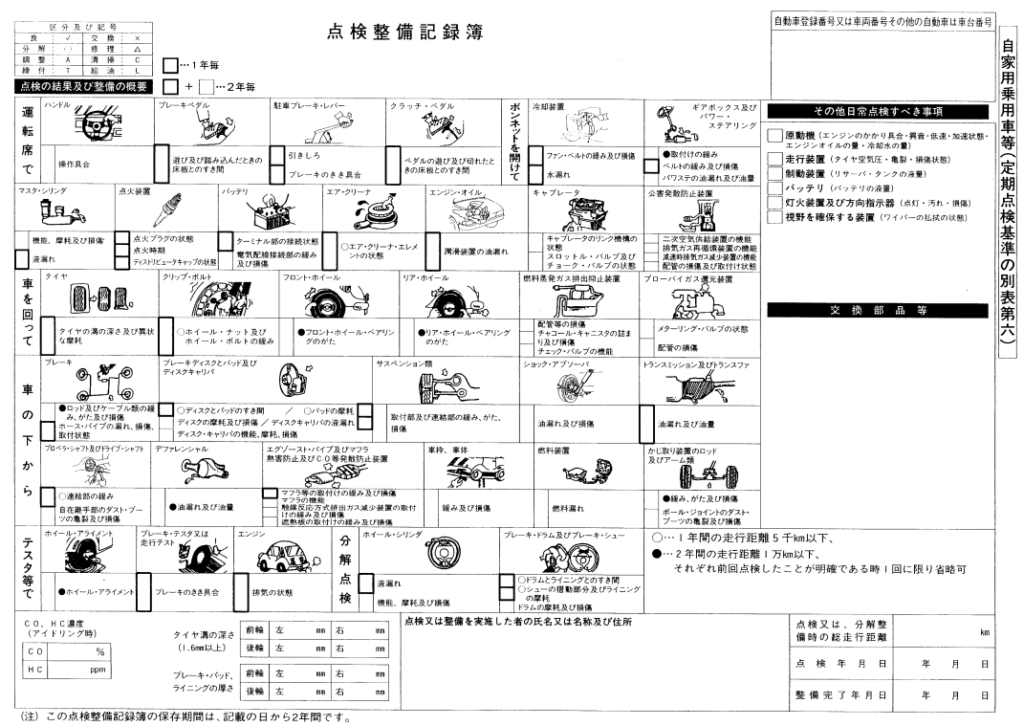

点検整備記録簿

点検整備記録簿は、実施した法定点検の内容を記録する用紙のことです。

自分で点検ができる方はセルフチェックをして提出するのでも問題ないのですが、ジャッキで車体を上げて下廻りを点検する必要があるため、専門的な知識を有していない方が自前で点検整備記録簿を作成することはあまり現実的ではありません。

おすすめは、車検前に整備工場などで定期点検を受け、点検整備記録簿の作成をしてもらうことです。

点検を受けると以下のような点検記録簿を発行してもらえるので、あとはそれを車検当日持っていくだけです。

ちなみに、車検後に点検整備を行う場合は本用紙の提出は不要となります。

しかし、そのことを逆手にとって車検後に点検整備を行わないユーザーも多く問題になってきているそうなので、自己の責任において定期点検整備はきちんと行うようにしましょう。

車両状態の確認、消耗品の交換など定期的な点検整備は安全なカーライフのためにも確実に行いましょう!

自賠責保険証明書

自賠責保険証明書は、自動車の所有者が必ず加入する必要のある自賠責保険の証書です。

車検の際に、自賠責保険に正しく加入されているか確認がなされます。

車検当日に運輸支局近くの行政書士事務所(代書屋)で加入手続きをすることが可能ですが、ディーラーや整備工場などでも自賠責保険の取り扱いがあります。

そのため、車検当日の負担を減らす意味でも、定期点検を受けた際に併せて自賠責保険に加入しておくことがおすすめです。

自動車税納税証明書

平成27年4月以降は自動車税納税は電子確認できるようになり、車検当日に自動車税納税証明書を携帯している必要はなくなったため、自動車税をきちんと収めている場合は特に何も準備する必要はありません。

ただし、納税後に電子確認ができるようになるまでは2~3週間かかるそうなので、自動車税納税後すぐに車検を受ける場合は納税証明書の取得が必要とのことです。

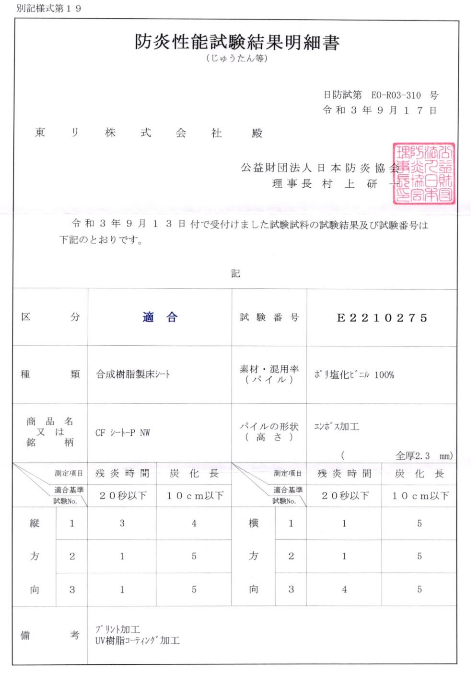

難燃証明書

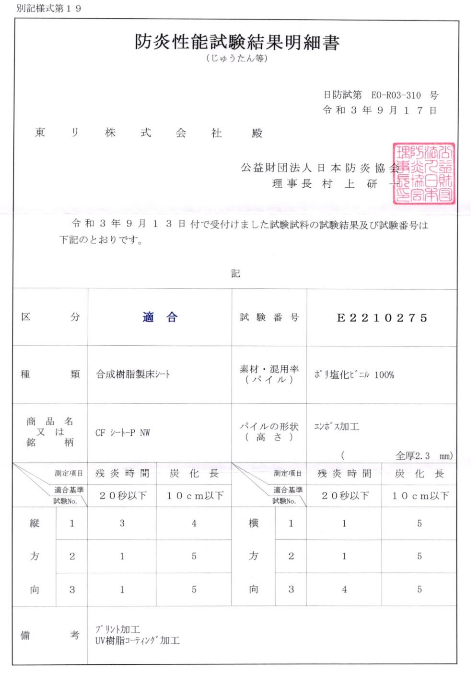

カーペットやカーテンなど内装に使用した材料に関しては、可能な限り難燃証明書を用意しましょう。

というのも、継続車検では難燃性の確認は特にないと思われますが、キャンピングカー登録(8ナンバー登録)をする際には難燃性の素材確認がされるためです。

私はキャンピングカー仕様のキャラバン(4ナンバー)の継続車検だったのですが、念のため難燃証明書を用意していたため安心して車検当日を迎えることができました。(なお、車検場で難燃証明書の提出は求められませんでした)

ちなみにネットショッピングなどの場合、購入先に難燃証明書が欲しい旨を伝えるとPDFで送付などの対応をしてもらえます。

下の写真は一例ですが、床のカーペット材についての難燃証明書で、連絡してお願いしたところPDFを発行していただきました。

なお木材に関しては3mm以上の厚みがあれば難燃と判定されるので、内装には必ず厚み3mm以上の木材を使用するようにしましょう。

まとめ

本記事ではユーザー車検に必要な書類について、入手方法や記入内容を紹介しました。

改めてユーザー車検に必要な書類をまとめると以下のとおりです。

・車検証: 特に準備は不要(当日持っていくだけ)

・継続検査申請書: 窓口の自動受付機で印刷

・自動車検査票: 窓口の自動受付機で印刷

・自動車重量税納付書: 窓口の自動受付機で印刷

・点検整備記録簿: 12ヶ月点検時に入手がおすすめ

・自賠責保険証明書: 12ヶ月点検時に入手がおすすめ

・自動車税納税証明書: 基本不要

・難燃証明書: 事前に準備

赤文字で示した「点検整備記録簿」「自賠責保険証明書」「難燃証明書」の3つは事前に用意しておきましょう。

はじめてのユーザー車検だと不安なことも多いと思いますが、必要な書類をきちんと準備して臨めば当日はすんなり進んでいきます。ぜひ本記事をお役立ていただければと思います。

本記事が、ユーザー車検に興味がある人にとって少しでも有益になれば嬉しいです。

【親記事はこちら】