こちらの記事では室外機を車体下に取り付けるにあたってもっとも重要となる土台フレームの施工方法について紹介していきます。

土台フレームとは下の写真の黄色でハッチングされた部品を示しています。

この土台フレームがしっかりと取り付けられると安心・安全な走行ができるだけでなく、室外機の騒音も低減されるのでぜひ本記事を参照してみてください。

土台フレーム完成形

まず最初に土台フレームの完成形を紹介します。(下の写真)

2本の土台フレームが車体下の左右に取り付いていて、取り付けはフレーム1本につき5箇所のボルト締結(各締結部の詳細はこのあと紹介)でされています。

M8ボルトで車体とがっちり固定してあるので、人がぶら下がって揺らしてもびくともしないくらい強固に取り付いています。

アングルの加工

土台フレームにはコの字形のアングルを使用しました。

L字よりもコの字の方が剛性が高いということと、このあと土台フレームに室外機の各部品を取り付けることを考えるとコの字断面が扱いやすいという理由でコの字形アングルを選択しました。

今回使用するアングルは2本とも約750mmの長さに切断加工しました。

アングルにははじめから多くの穴があいていますが、車体フレームにボルトで取り付けるにあたり締結穴位置が合わないところは穴の範囲を適宜拡大して長穴にしました。(下の写真の紫線で囲んでいる範囲を加工しました)

またNo. 5の締結部のためにフレームを曲げ加工しました。

コの字断面のうち2面を切り落とし、残った1面を曲げる加工です。

ちなみにこれらの切断や穴加工にはグラインダーを使用しました。

金属を加工する機会はそれほど多くないのでなるべく安価で取り回しの良いものをということでグラインダーを選択したのですが、思いのほか簡単にアングルをきれいに切断できたのでこれくらいのレベルの加工作業にはおすすめです。

アングルのボルト締結

アングルを取り付ける箇所については、まず車体のフレームにドリルで穴をあけ、やすりと錆止めをしたあとにM8のかしめナットを取り付けていきます。

車体フレームに取り付けられたかしめナットは下の写真のような状態になります。

かしめナットの取り付けについて、詳細はこちらの記事を参考にしてみてください。

かしめナットとはどういったもので、どのようにして取り付けるものなのか、といった詳細について紹介しております。

アングルの締結にはM8のボルトとワッシャーを使用していきます。

アングルに長穴の加工などをしているので、ワッシャーを使用することで十分な着座面積と締結面圧を確保するようにしましょう。

今回の車体フレームの穴あけ、およびかしめナットの取り付けには以下の工具を使用しました。

締結部 No.1, No.2

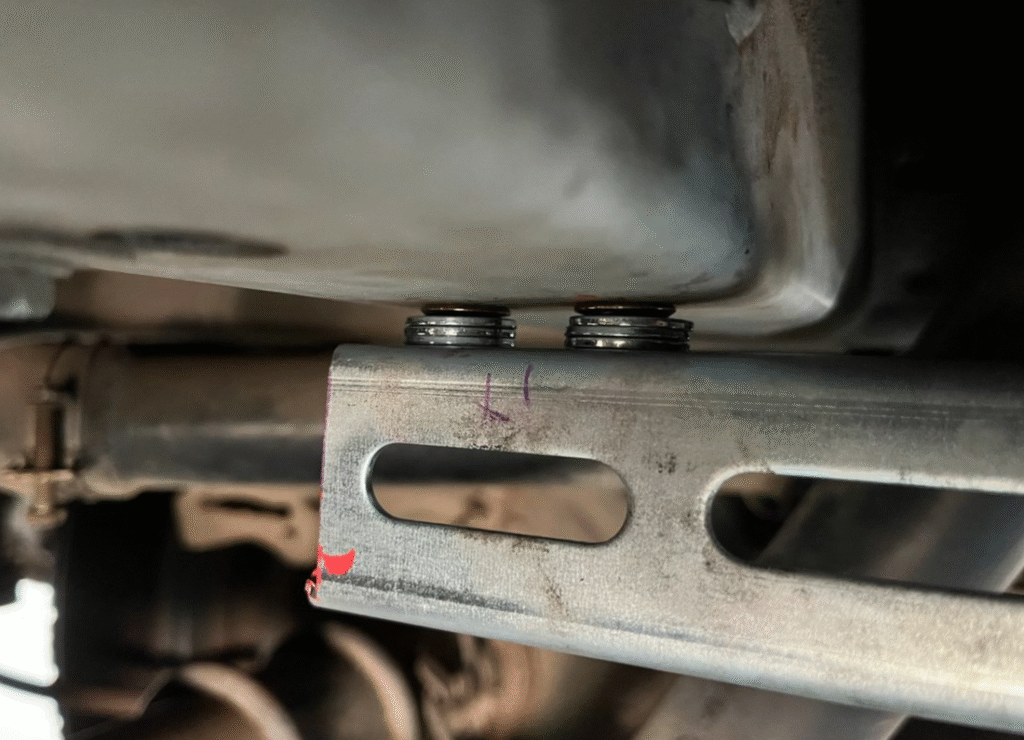

取付位置1、2について車体フレームにドリルで穴をあけ、かしめナットを取り付けた状態は以下のようになります。

そこにアングルを穴位置が合うように置き、M8のボルト・ワッシャーを使用して締結していきます。

なお、他の締結箇所の車体フレームの高さとの兼ね合いで、取付位置1、2については車体フレームとアングルの間に若干隙間ができてしまったため、下の写真のように隙間を埋めるように複数枚のワッシャを間に挟んで締結をしました。

また、締結箇所が走行中に緩んだりしないようにボルトにロックタイトを使用しました。

走行中は段差などでそれなりの振動やショックがフレームに加わるので、安全な走行をするためにも緩み防止のロックタイトを使用することをおすすめします。

締結部 No.3, No.4

取付位置3、4について車体フレームにドリルで穴をあけた状態は以下のようになります。

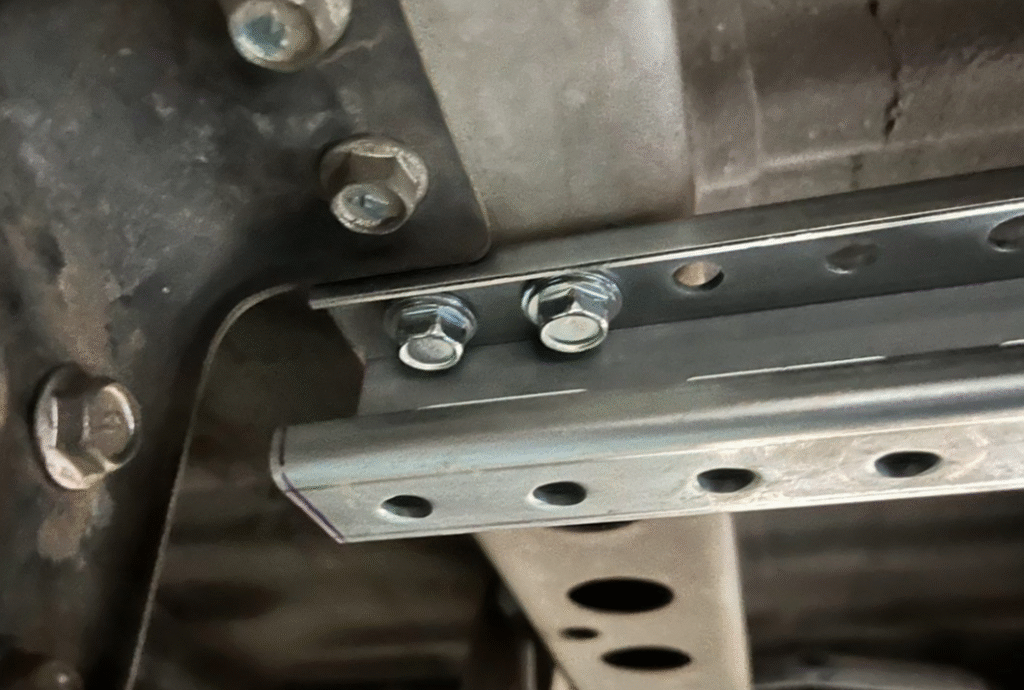

また、その穴に対してかしめナットを取り付けると下の写真のようになります。

M8のボルト・ワッシャーを使用してアングルを車体フレームに取り付けます。ここも同様にロックタイトを使用しております。

締結部 No.5

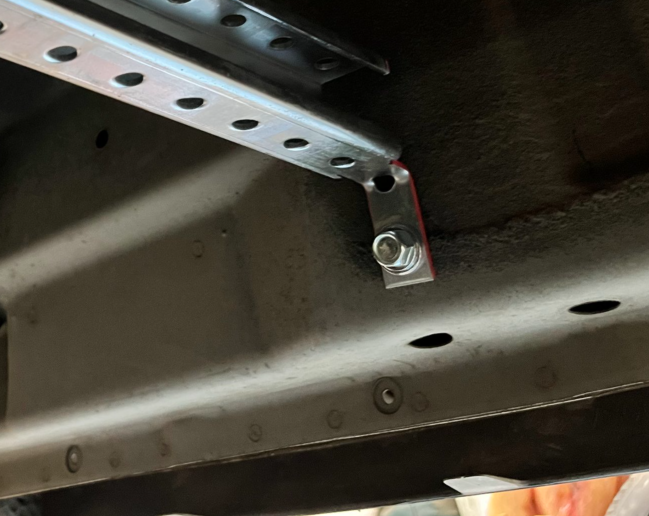

取付位置5にかしめナットを取り付けた状態は以下のようになります。

なお、この位置は板金が二重構造になっているので、奥の板まで穴をあけてしまわないように注意して作業する必要があります。

M8のボルト・ワッシャーを使用してアングルを車体フレームに取り付けます。

アングルの曲げ角度を何度か調整しながら取り付けを行いました。ここも同様にロックタイトを使用しております。

以上で、土台フレームの取り付けは完了です。

まとめ

こちらの記事では土台フレームの取付について紹介しました。

室外機の部品はそれなりに重量もあり、走行中の振動や衝撃で落下しないようにするためにも土台フレームは強固に車体に取り付ける必要があります。

こちらの記事で紹介した方法であれば、フレームの強度および取付部の強度も十分で、走行中の締結緩みなども防ぐことができるのでぜひ参考にしてみてください。

【親記事はこちら】