こちらの記事では、自作キャンピングカーの天井板端部の見栄え向上を目的としたレザー取り付け作業について紹介していきます。

こちらの作業をすることで天井板端部の見栄えが改善され、車内空間は上質な仕上がりとなります。

ぜひ参考にしていただければと思います。

チロル

チロルこの記事は以下のような方におすすめ!

・キャンピングカーを自作している

・車内天井を木張りにしている

・車内空間の見栄えを向上したい

概要

キャンピングカーの天井に板張りをして、ログハウスのような車内空間をつくる施工はとても人気があります。

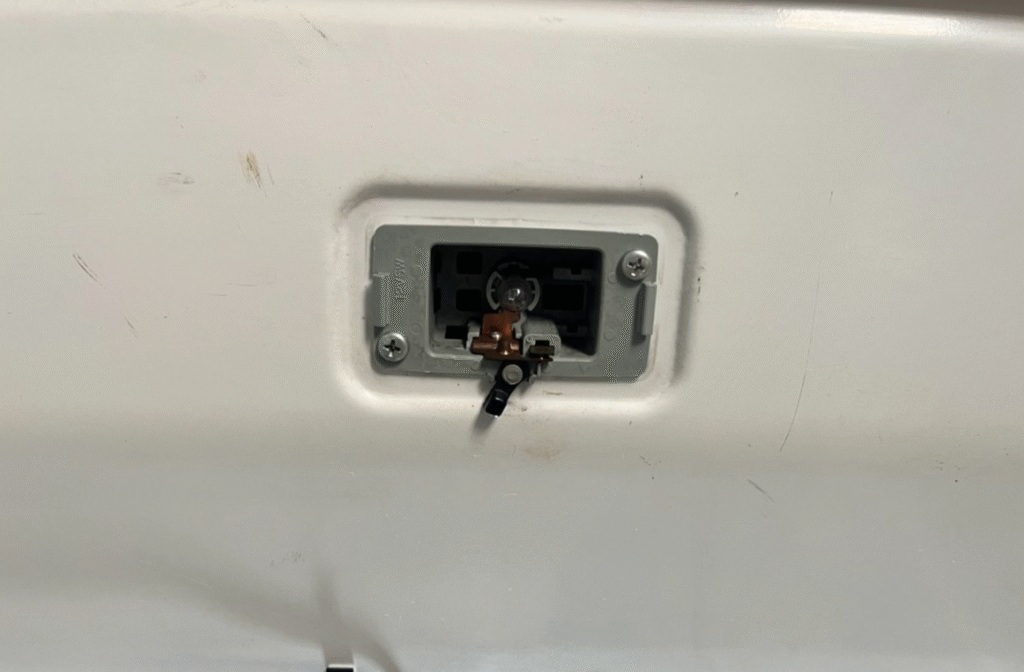

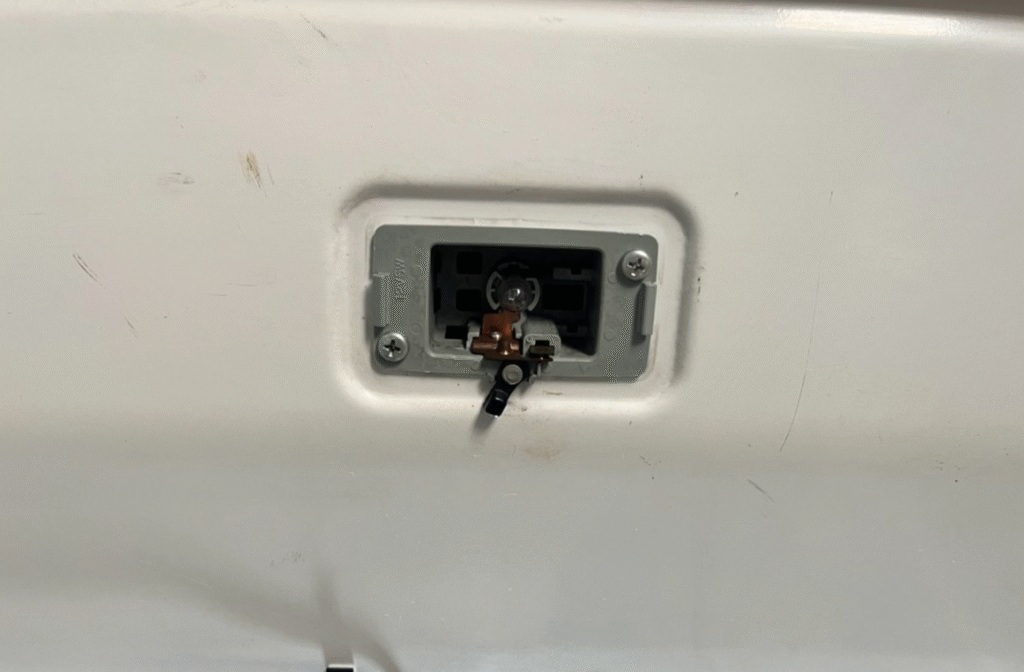

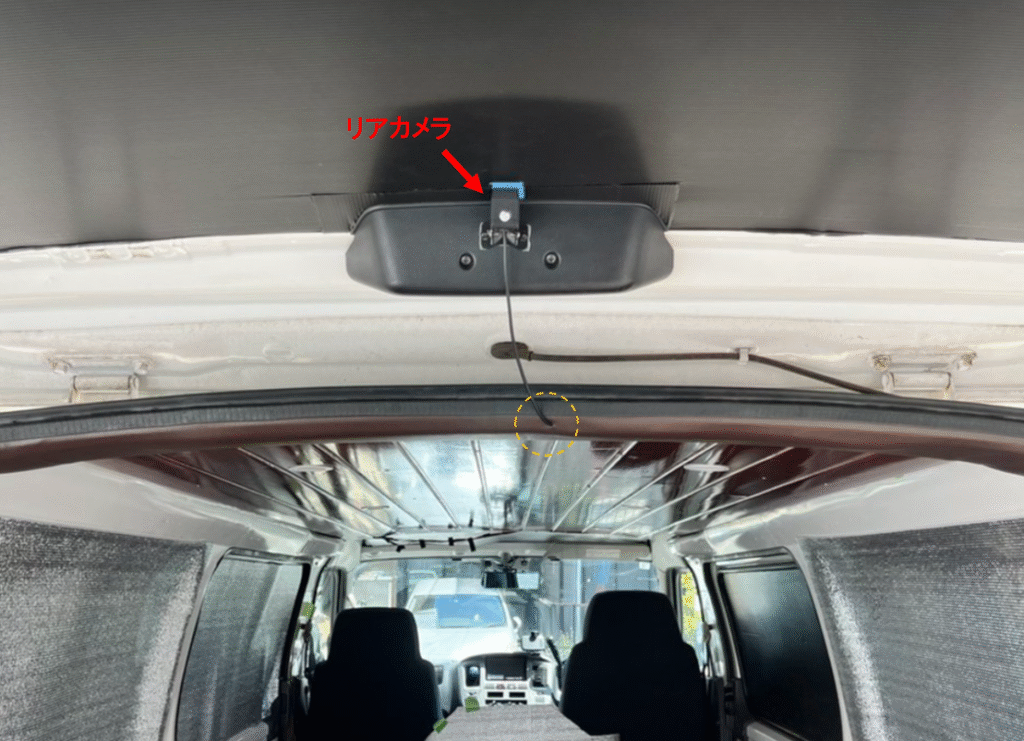

しかし、天井に板張りをしただけだとリアエンドまわりの見栄えがいまいちとなってしまいます。

下の写真のように、木材の端部がそのまま見えてしまうようなイメージです。

そこで、リアエンドにクッション入りレザーを取り付けることで見栄えを向上していきます。

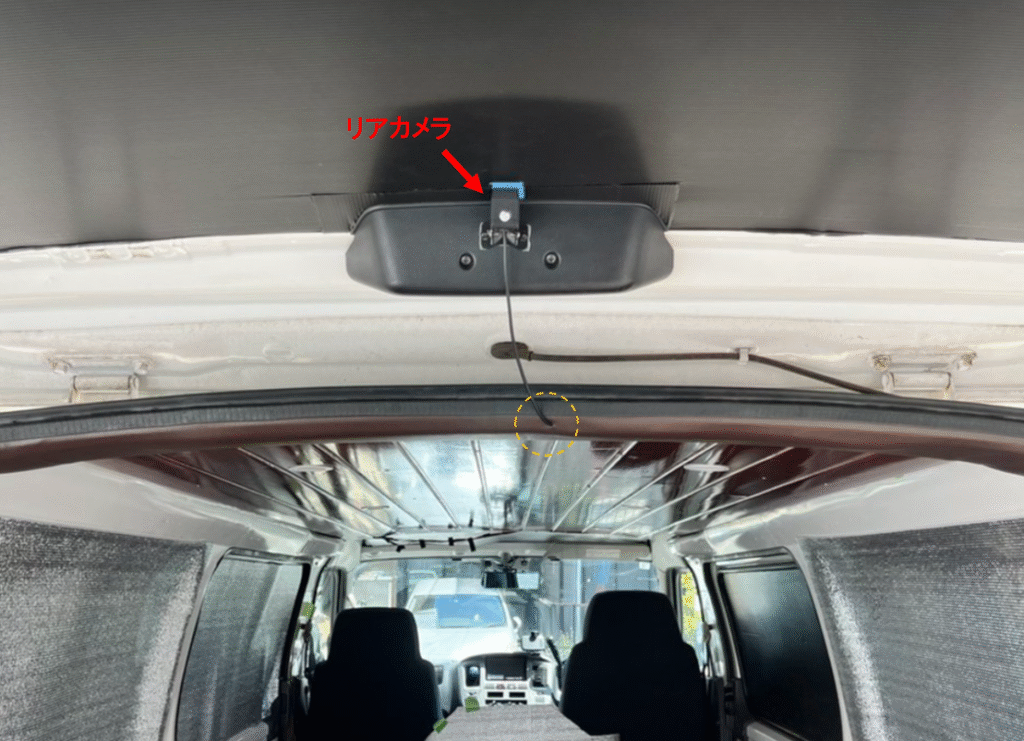

レザーを取り付けると下の写真のように木材の端部が直接見えることもなく、また天井部の鉄板がむき出しになることも防ぐことができます。

天井板が張りっぱなしの状態よりも、レザーがあるとより丁寧な仕上がりの印象になります。

作業手順

下準備

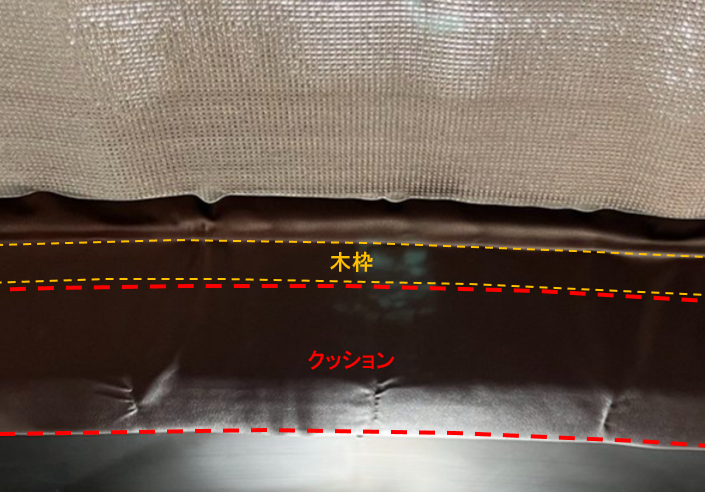

レザーを天井に貼り付けるにあたって、写真のように前もって木枠をつくっておきます。

このように木で天井に土台を作っておくと、このあと各種部品を天井に取り付ける際にビスやタッカーが使えて作業の幅が広がり楽になります。

木枠の作り方についてはここでは割愛しますが、木枠製作の詳細に興味がある方は以下の記事を参考にしてみてください。

また、クッションの下に隠れるリアライトは今後使うことがないのではずしておきます。

はずした後は絶縁テープなどで保護しておきましょう。

材料カット

まずはレザーとクッションをカットしていきます。

どちらもはさみで簡単にカットすることができます。

このとき、車両の左右にまたがるくらいのサイズが必要となります。

標準タイプの日産キャラバンの場合、クッション長さがおおよそ120cmとなるよう切り出しました。

またクッション幅は25cm程度としました。

クッションとレザーを重ねる際に、車両後方側(写真右側)はウェザーストリップ(ドアの縁を保護している止水ゴム部品)に挟む分の2cmくらいレザーが余るようにし、車両前側(写真左側)は先述の土台板に固定するので5cmくらいレザーを余らせます。

また、車両左右側の端(写真上下側)は写真のようにレザーを折り返してクッションが見えない状態にしました。

現時点ではわかりづらいと思いますが、この後の工程を見ていただくとここでレザーをこのように処理している理由がわかっていただけると思います。

なお、レザーとクッションの貼り合わせにはスプレーのりを使用しました。

レザーの固定

リア側はウェザーストリップの間に挟みます。

ウェザーストリップは外側に向けて引っ張ると簡単にはずれるので、はずしたらレザーの片端(リア側)を1~2cmほど挟み込んでいきます。

レザーを入れたことでウェザーストリップは元の位置に完全にはまらず少し浮き気味になってしまうので、適宜ハンマーなどで軽く叩いて元通りはまっていることを確認しましょう。

片端がウェザーストリップでしっかりと固定できていることを確認したら、今度は車両前側部分のレザーの取り付けに移ります。

レザーを均等に引き伸ばしながら、タッカーを使ってレザーを木枠とラップする部分で固定します。

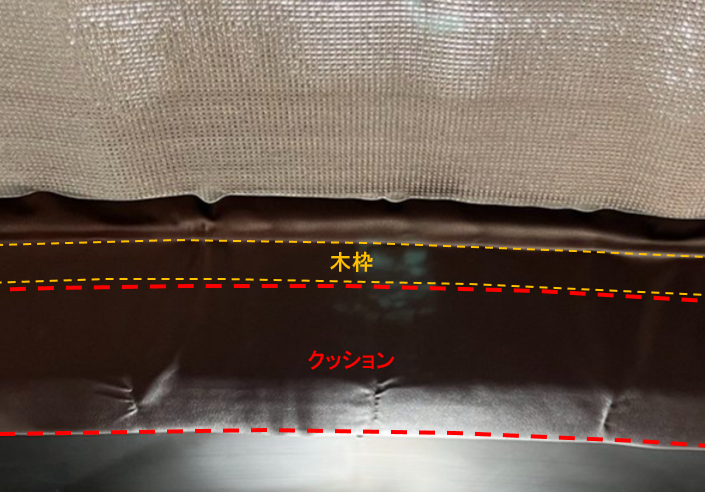

ちなみにレザーの内側は、下図のようにクッション部分と木枠部分が住み分けされている状態で固定をします。

後ほど木枠部分に天井板をビス留めするため、クッションは木枠に被らないようにしておくことがポイントです。

クッションが木枠の上に重なっていると、天井板をビス留めする際にかさばって作業しづらくなってしまいます。

天井板取り付け

レザーが取り付けできたら、天井板を先程図示した木枠の部分でビス留めすれば完成です。

天井板を取り付けることで、レザーの車両前側端が隠れるので見栄えがきれいになります。

天井板が適度にクッションを押し込むので、天井板の端部も見えなくなり見た目としてはきれいな仕上がりとなります。

施工後の見栄え

レザーの左右端の見栄えについては、別工程とはなりますがこのあと車両側面にもクッション・レザーを入れることで写真のようにきれいな見た目に仕上がります。

また少し格好悪いですが、リアカメラにつながるケーブルはレザーに小さな穴をあけて通しています。

ケーブルをレザーの中を這わせることで、ケーブルがぷらぷらと垂れ下がるようなことを防いでいます。

まとめ

本記事では、天井板端部の見栄え向上を目的としたレザーの取り付けについて紹介しました。

こちらの作業をすることで、自作キャンピングカーとしては1つレベルの高い仕上がりにすることができると思いますのでぜひ挑戦してみていただければと思います。

本記事が、キャンピングカーDIYに興味がある人にとって少しでも有益になれば嬉しいです。

【親記事はこちら】